新宿の帝王、ブルー・マウンテンズの洗礼を浴びるの巻

「それ」は思いもよらぬタイミングで訪れた。

前回、予測できぬタイミングで「それ」が訪れ、のっぴきならない状況に陥ったのはいつだったか。

記憶の糸を手繰り寄せる。母親を助手席に乗せ、冷や汗をかきながらハンドルを握っていたシーンを思い出す。かれこれ20年近く前のことだ。

東京都内。当時まだ存命だった祖母を見舞った帰り。僕は環状七号線を甲州街道方面に向けて車を飛ばしており、その時は地の利に恵まれ運良く命拾いした。「それ」は突如「災厄」へと変貌する。その時は運を天に任せるほかない。

「新宿の帝王」時代

オーストラリア最大の都市、シドニーから約2時間、世界遺産・ブルー・マウンテンズを代表する町・カトゥーンバで事件は起きた。

「それ」とは、つまり「便意」のことだ。これまでの人生で「便秘」に悩んだことはほぼないが、一方でお通じが良すぎ、食後、急な「ハライタ」に襲われることが日常茶飯事だ。特に、その軍勢がツワモノぞろいの場合、それこそ3分後にはトイレにいないと敗北する可能性が高い。食事、水分補給のタイミングなど、僕の40数年にわたる人生は「それ」との戦いの連続だったと言っても過言ではない。

唐突に訪れ、破壊力抜群のそれを、我が家では「爆弾」と呼んでいる。移動中「MEG(妻)、急にごめん。ちょっと寄りたい所あるんだけど」と言えば、「はいはい、爆弾ね」とナチュラルに会話で活用されている。

余談だが、中高時代、僕は新宿の学校に通っていた。「ダンジョン」「地下迷宮」、巷では構造の複雑さゆえそのように表現される新宿駅は僕にとっては勝手知ったる庭。そのため、当時、駅構内はもちろん周辺エリアを含め、あらゆる場所のトイレを僕は把握していた。

トイレ自体の位置はもちろん、ペーパーの交換頻度、清潔さなど、新宿の周辺トイレ事情に精通、問われれば多角的な観点から情報を提供できるため、仲間内で「新宿の帝王」と呼ばれていた。栄光の時代だった。だがその称号は、今や全く役に立たない。新宿で天下を取った気になっていた僕は井の中の蛙であった。

新宿の町並み。町中での急な「それ」対策の時のためにさまざまなエリアを探索

リミットは3分、爆弾処理は速やかに

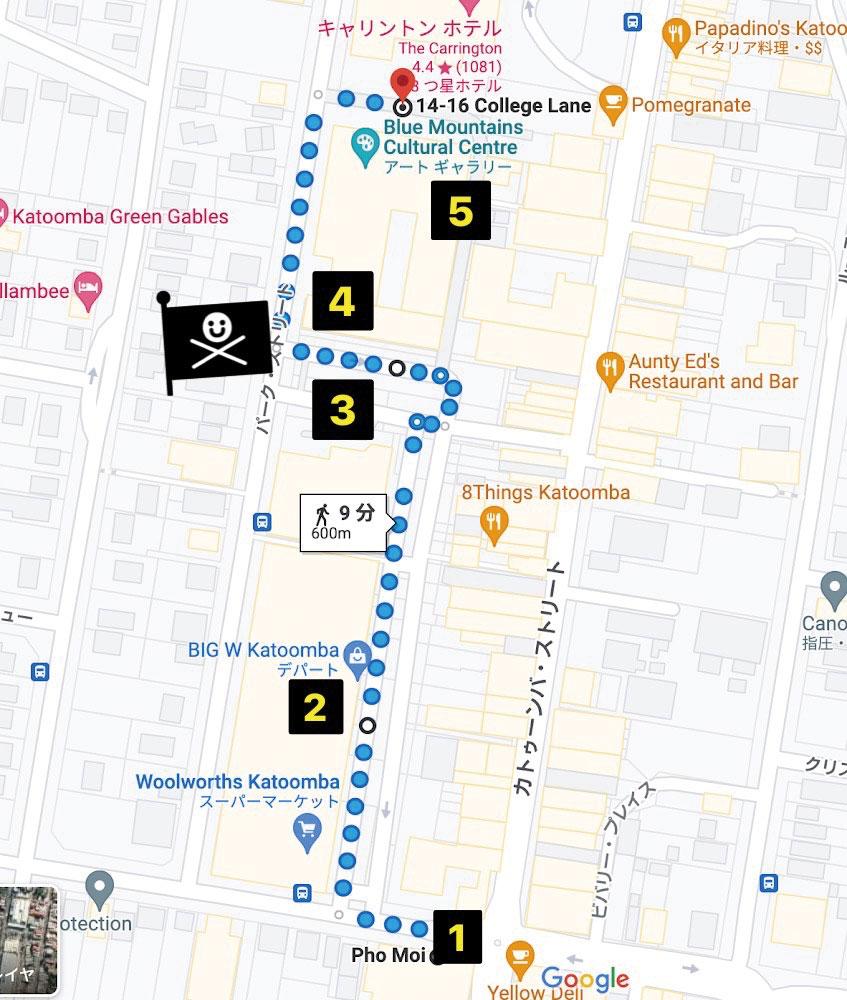

スタートは遅めのランチを取ったベトナム料理店(1)。食後、トイレのために席を立つ。レストラン近くのショッピング・センターに車を停めていたため、その後の移動の効率性を考え、その建物地下にあるトイレに向かうことにした。

「MEG、あとから駐車場合流で」

「ついでにカイトも連れてってー」

「オッケー。よしカイト、パパと散歩しよう」

右に左に蛇行する息子を追いかけながらの移動でショッピング・センターまでは5分ほど(2)。トラベレーターで地階へ降り、通路に足を踏み入れると目の前に鉄格子の扉が立ちふさがる。掛けられた看板には「現在、トイレは利用できません」。

清掃中というわけでもなく理由は不明だが、通路が塞がれている以上どうしようもない。

地上に出て周りを見渡すと、少し遠方にKマートの看板が見えた(3)。よし、あそこだ。

カイトの手を引きながらKマートに向かう道すがら、秒ごとに下腹部への違和感が増し、それはいつしか強い火種となってきていた。何ということのないはずのトイレ行脚に暗雲が立ち込め始める。何より今はカイトが一緒だ。自由には動けない。しかし、これが「爆弾」だとしたら、タイム・リミットは3分。僕はスイッチを切り替え、カイトを抱き抱えて走り始めた。

Kマートに駆け込む。店の奥にトイレがありそうな通路を発見し近付くと、扉には「スタッフ・オンリー」の文字。火種は今や完全な「爆弾」へと進化を遂げていた。やむを得まい。思い切って扉を押すが開かない。一刻を争う自体、店を飛び出て今度は道を挟んだ先にある大型のペットショップへ(4)。スタッフが「大丈夫か?」と声を掛けてくる。15キロ近いカイトを抱っこしながらの疾走。片腕では支えきれず、両手でのお姫様抱っこ。全身汗だく。そこには大量の冷や汗も交じっている。

スタッフは何かしらの緊急事態を察知したのだろう。トイレの場所を問う僕にこう叫ぶ。

「扉を右に出ろ!」

建物を飛び出し指示通り右に出る。幅の広いまっすぐと伸びる坂道に到着。あるのは駐車場への入り口。そして通りの反対側は平屋が立ち並ぶ住宅街。トイレなどどこにも見当たらない。

開かずの扉

もはやここまで……。腹はもう限界を迎えていた。僕はいつしか住宅街の中の空き地や、人目につかぬ木陰を探し始めていた。ついに、最終ケツ断をくだす時が来たのかもしれない(地図上フラグ)。

しかしだ。いくら緊急事態とはいえ「父が屋外で○○」。それが彼の将来に影響を及ぼさないだろうか。もう少しだけ頑張れないか、自分。

3分のカラータイマーはとっくに鳴っており、従来であればここで試合終了。だが、ここにきてカイトの存在が力を与えてくれたのか、僕のお腹の我慢力は突如、限界突破を果たした。

この坂の先に何かないか。腕の中のカイトのポジションを整え、ゆっくりと歩みを進める。腕の感覚はもうない。息は上がり、肺は悲鳴を上げている。

建物の外周に沿って坂を登っていくと右手にカルチャー・センターのような建物が姿を表した。アート作品の展示、カフェ、更に図書館らしき施設。間違いなくここにはトイレがある。中をのぞくとホールの奥にトイレマークが見えた。

油断は禁物。1ミリたりとも筋肉を緩めぬよう細心の注意を払いながら、子どもと入れるペアレンツ・ルームの扉に手を掛けるが、セキュリティーのためロックされている。ペアレンツ・ルームでなくとも良い。一般の男子トイレへと駆け込む。すると1つしかない個室は使用中。神様は本当に意地悪だ。騒ぐカイトをなだめながら待ち続けるが、「中の人」は一向に出てこない。明らかに待ち人の存在には気付いていながら、全く動く気配がないということは、そこに何かしらの意図が介在していると考えるべきだ。事情は全くわからないが(室内をめちゃめちゃ汚してしまっていとか)、外に誰かがいる間は出てこない。そう仮説を立て、待つのを諦めレセプションに「ペアレンツルーム」の鍵をもらいに行くことにした。

ここで断られる最悪のシナリオも頭をよぎったが、満身創痍の僕らの姿に緊急性を感じたのか、急いで鍵を渡してくれた。かくして僕らは「最後のカギ」をゲットし、ミッションをコンプリートしたのである。

カイトと共にゆっくりと駐車場までの道を戻るとMEGが心配して待っていた。

「こんな長い時間どこで何をやっていたの?」

僕は笑みを浮かべながらこう返す。

「長い話になるけどいいかい?」

僕は、初めて息子と共に乗り越えた「それ」との戦いの顛末をゆっくりと語り始めた。

空は茜色に染まり始めていた。

馬場一哉(BBK)

雑誌編集、ウェブ編集などの経歴を経て2011年来豪。14年1月から「Nichigo Press」編集長に。21年9月、同メディア・新運営会社「Nichigo Press Media Group」代表取締役社長に就任。バスケ、スキー、サーフィン、筋子を愛し、常にネタ探しに奔走する根っからの編集記者(だったが、現在は会社経営に追われている)。趣味ダイエット、特技リバウンド。料理、読書、晩酌好きのじじい気質。二児の父

■関連コラム

BBK 編集長コラム 記事一覧