一年の四つの季節「春夏秋冬」に加えて、そこから六つに分けられた二十四節気(にじゅうしせっき)という言葉をご存知でしょうか。なじみのある節気には立春や夏至、秋分、冬至などがあります。

雪が解けて大地の土が見え始め、そこから蕗(ふき)の薹(とう)など薄緑の芽が出るころの節気を雨水と言います。天気が変わりやすいこの時期は、朝晴れていても急に雨が降り、雪解け水と共に土が湿りぬかるみます。「春泥(しゅんでい)」という季語が使われる理由が分かる気がしますし、潤いをました大地が目を覚まし、水蒸気が立ち上り霞がたなびき始めるのもこのころです。

舗装されたアスファルトの道路にはそうそう泥が跳ねることも、新芽が顔を出す風景も見られないかもしれませんが、四季のある国の楽しみの1つとして、季節の変化を繊細に感じることは生活に奥行きを与えます。

「いけばな」では、変わりゆく時節を、花をいけることで表現することができます。そっと器に入れてあげるのも良し、その時どきに応じた道具と共にいけてあげることもすてきです。お雛様に桃の花、兜(かぶと)に花菖蒲(はなしょうぶ)を添えることも美しいいけばなだと思います。

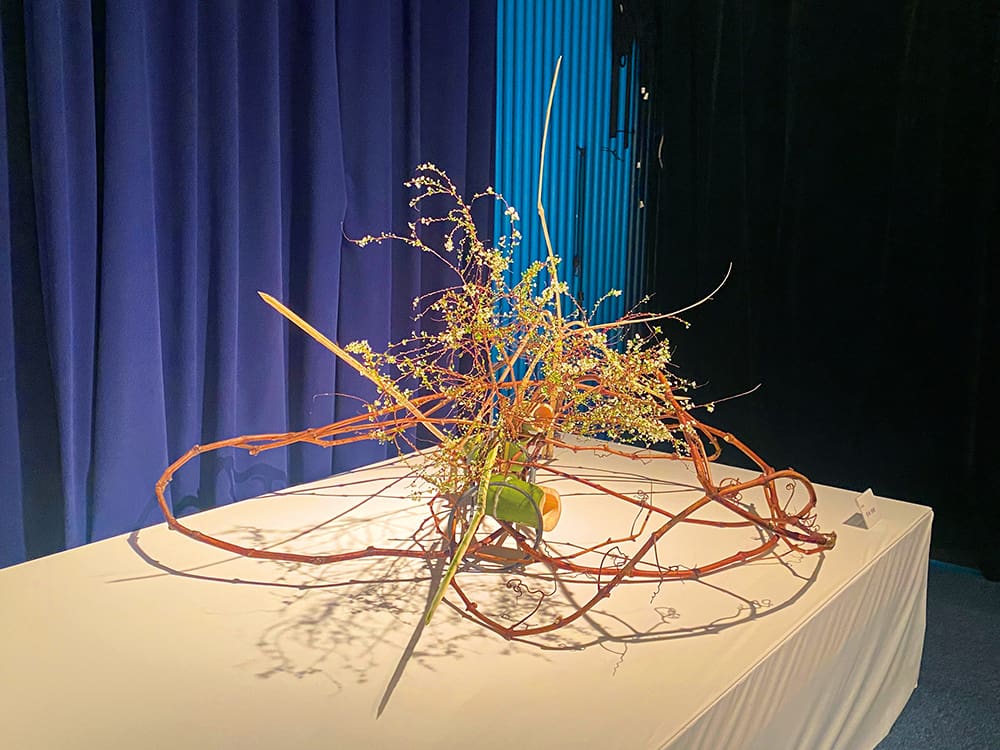

今月の作品は、ぶどうの蔓(つる)」を鉄のワイヤーに絡ませて大地の様子を表しています。雪柳を添えることで、うっすらと残る雪を表現しました。力強い新芽の息吹を感じるように竹を割り薄く剥いでから、手のぬくもりで柔らかな曲線を出しました。春の新芽が土を割って地面から力強く出てくるような勢いを感じて欲しいと工夫しました。

今年は元日に能登半島地震が発生しました。被災した多くの人が絶望の中で日々を送らなければならないことは決して他人事ではありません。災害と隣り合わせに生きている私たちの生活をより充実させ、毎日を過ごしていくことへの祈りを込めて、私たちは今できることを精一杯やってみる、そして次に訪れる節気を思いながら心を静めて、明日に向かって青葉若葉が芽吹くように、力強く生きていきたいものです。

このコラムの著者

多田玲秋(Tada Reishu)

いけばな作家

Web: https://www.7elements.me/