野鳥の分布調査というものは経験豊富な専門家や愛好家向けと思い込んでいたが、素人ながらオーストラリア固有種のオウムを探すシチズン・サイエンスのイベントに参加する機会を得た。そうしたチャンスが多いのは、絶滅危惧種などの希少な鳥の生息地が点在するオーストラリアの郊外や田舎ならでは。野生のオウムの痕跡を探す調査イベントは、森林浴をしながら生態系について思索する時間を与えてくれた。(文・写真:七井マリ)

絶滅危惧種のオウムを探して

ニュースなどで見聞きする野生静物の増減データは、都市計画や環境保護計画に少なからぬ影響を与えている。そのデータの収集に、一般の人びとによるシチズン・サイエンス(市民科学)が大きく貢献していると意識するようになったのは、オーストラリアの田舎町で暮らし始めてからだ。

野鳥に興味があれば私の調査チームに参加してみないか、と隣人に誘われたのは昨年の冬の終わりのこと。グロッシー・ブラックコカトゥー(glossy black-cockatoo/和名:テリクロオウム)という野生のオウムの分布調査を行うシチズン・サイエンスのイベントが、初春にここNSW州内の広域で実施されるとの話だった。同日に複数箇所でいくつものチームが調査を行い、鳥の生息エリアや数を明らかにすることが目的だ。

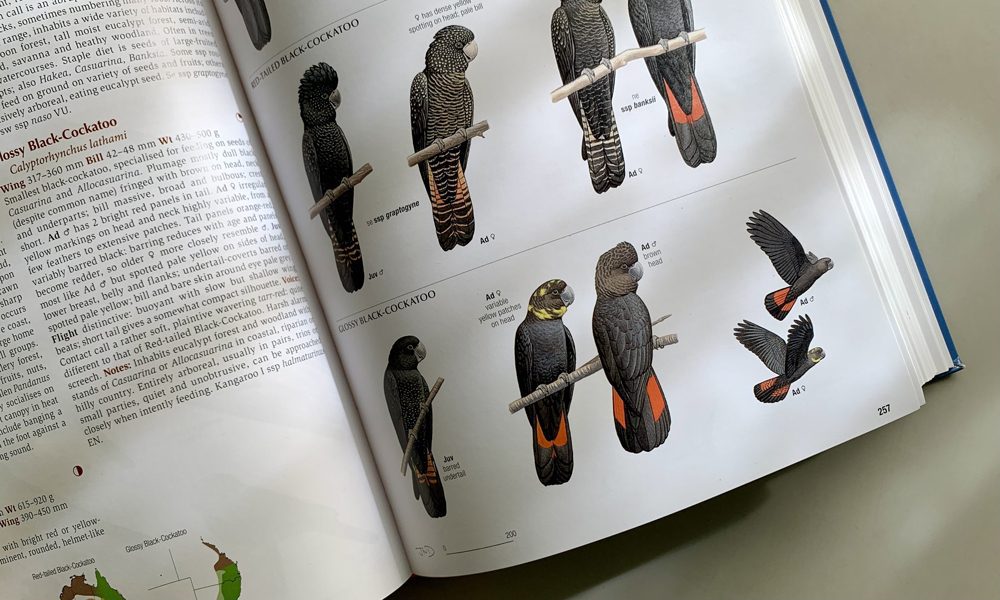

グロッシー・ブラックコカトゥーは全長50センチ弱で、黒地に黄色や赤の羽根がアクセントになったオウム。森林火災などの影響で生息地が減り、州内では絶滅危惧種に指定されている。そのため実物を見られる可能性は極めて低いが、自然の中でのシチズン・サイエンスの体験そのものに興味をそそられた。集めたデータは行政機関に届けられ、自然環境の復旧計画に役立てられるそうだ。こうした調査は希少種の生息地となる地方部に特に多く、田舎住まいだからこそ機会が豊富といえるだろう。

今回は中級レベルの調査だから大丈夫、との隣人の言葉に背中を押され、専門知識はないながらパートナーと共に参加してみることにした。ただ、事前に知識のインプットは必要となる。資料に目を通し、鳥の姿や鳴き声、習性、食性、似た鳥との見分け方などを勉強して当日に備えた。

オウムが残した採餌の手がかり

調査チームのメンバーは、隣人をリーダーとして、その友人、私、パートナーの4人。知識・経験が豊かなベテラン2人と、ビギナーの私たちカップルという組み合わせだ。

割り当てられた調査地の森に着くと、まずは4人で調査の手順を再確認。未舗装の道沿いを歩きながらシーオークという木を探し、見つけたらその一帯の森の奥に入って手分けして調査する。グロッシーの通称で呼ばれるそのオウムは、シーオークの種が主たる餌だからだ。

シーオークは松のように細くもしなやかな葉を持つ広葉樹で、目が慣れてくるとすぐに見つかるようになった。枝に実がなっているか、周辺に実が落ちているかをチェックする。シーオークの固い木質の実は小型の松ぼっくりのようで、グロッシーはその中の種だけを食べる。実をかみ潰して捨てるので、それが餌を食べに来たサインだ。今回の調査対象には鳥本体だけでなく餌場も含まれ、それらを写真と文章で記録。噛まれた実の色の経年変化から、グロッシーが訪れた時期を判別した。

その後もシーオークとその下に散らばる痕跡を幾度となく発見したが、オウムそのものの気配はない。それでも、かみ潰されて乾いた木の実を1つずつチェックするような地道なシチズン・サイエンスのデータが、各地から集められて包括的かつ貴重な情報となる。自分が関わる調査がやがて鳥の餌場や住処を守り、生態系保全の一助になると思うとシンプルな喜びがあった。

危険と安らぎが同居する森の中

調査エリアの森は自然保護区の一部なので、ほぼ手つかずの状態で草木が生い茂っていた。足を踏み入れても道はなく、頭の高さまで幾重にも重なった低木の枝をそっとかき分け、動物の巣穴に足を取られないよう注意しながら進むワイルドな場所だ。トゲのある植物、スズメバチ、キバハリアリなどにも気を付けなくてはならない。

リーダーである隣人の教え通り、調査参加に際しては長袖、長ズボン、帽子、軍手、トレッキング・シューズという出で立ちだった。背中には、飲み水や虫除けスプレーなどを入れたリュックサック。どれほど注意していても虫を完全に避けることは難しく、パートナーは大きなマダニにかまれ、持参した凍結スプレーで除去した。

それでも、未整備の森の中に分け入る体験はとても得がたいものだ。刻一刻と変わる天気の中で森の表情は変化し、陽だまりに咲く野の花やトカゲなどとの出合いもある。ちょっとした冒険のような楽しさと、木漏れ日の中を歩き回る瞑想的な安らぎは、何度でも体験したいと思えるものだった。

グロッシーの痕跡をいくつも見つけた後、全員で車の陰に腰を下ろして休憩を取った。隣人はお湯を入れた保温ポットや紅茶のティー・バッグを持参していて準備万端。彼女とその友人はこうした調査に何度も参加してきたそうで、手慣れた様子が頼もしかった。静かな自然の中で紅茶を味わいつつ、私とパートナーが森の中で見た花の話をすると、それも調査中の楽しみの1つ、とベテランの2人は喜んでくれた。

生態系の1つのピースとして

休憩後も結局、グロッシー・ブラックコカトゥーとの遭遇はかなわずじまいだったが、1週間以内と思しき新しい痕跡もあったのは収穫だった。その場所が希少な鳥の餌場になっているということは、維持されるべき環境であることを意味する。ただ、自然保護区とはいえゴミの不法投棄も見られ、隣人は呆れながら目立つゴミを拾って車に積み込んでいた。

オーストラリアは自然豊かな国だが、一方で生態系を顧みない森林伐採や土地開発、採掘事業などが各地で行われている。気候変動の影響が色濃い大規模な森林火災もあって、鳥だけでなくコアラなど絶滅の淵にいる生き物は多い。野生生物の保護に時間と心を割く人たちの存在は、1つの生物種だけでなく生態系全体のバランスにとって想像以上の価値があるはずだ。

生態系という概念は目に見えにくいが、ジェンガの形に例えると理解しやすいと考えている。ジェンガは、タワー状に積み上がって互いに支え合う無数の木片を1ピースずつ抜き取っていくゲーム。抜き取られた木片のように1種類ずつ動植物が消えていけば、タワーはいつかバランスを失って崩れてしまう。崩れて無惨に散らばる木片の中にはもちろん人間というピースもある。現実の生態系では一度失われたピースは戻らず、ゲームのようにやり直しは効かない。

調査に参加して以来、黒い野鳥を見るとグロッシー・ブラックコカトゥーではないかと目を凝らすようになった。私が参加した調査イベントは、バードライフ・オーストラリア(Birdlife Australia)という野鳥保護団体が主催したもの。毎年10月には、地方部に限らずオーストラリア全土で身近な鳥を数える「オージー・バード・カウント(Aussie Bird Count)」という調査イベントもある。シチズン・サイエンスのイベントだが子どもから大人まで誰でも参加しやすく、自宅周辺の鳥を個人で記録するという手軽なものなので、今年はそちらにも参加してみるつもりだ。

著者

七井マリ

フリーランスライター、エッセイスト。2013年よりオーストラリア在住