山火事災害と連邦政治

ナオキ・マツモト・コンサルタンシー:松本直樹

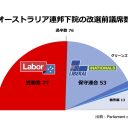

通常のシーズンよりも早く、しかも全国各地で一斉に発生した大規模な山火事は、数多くの家屋の焼失を引き起こして被災地住民を苦しめているばかりか、野生動物の生態にも甚大な影響を与えている。そして同災害は、連邦政治、具体的にはモリソン保守連合首相のリーダーシップや政府の地球温暖化政策の評価にも、相当なインパクトを与えつつある。

大規模な山火事の発生

乾燥した大陸であることに加え、葉に油分を含むユーカリに覆われた豪州では、夏季の山火事(ブッシュファイア)は「恒例」イベントとも言えるものである。ただ、今シーズンは早くも春季期間中の昨年9月ごろに、最大州のニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州で深刻な山火事が発生していた。しかも9月以降も、数カ月にわたって山火事の勢いは一向に衰えず、それどころか、夏季を3分の2残す時点で、NSW州を筆頭にして、クイーンズランド州やビクトリア州、南オーストラリア州で死亡者を含む大被害が、そして比較的小規模ながらタスマニア州でも山火事が発生し、今シーズンの山火事災害の規模は、歴史的にもまれなものとなっている。

例えば、大晦日から正月にかけての時点ですら、NSW州だけで焼失家屋の数は1,500ほどにも上った。各州政府は、危険地域の住民や夏季休暇観光客の避難、大移動のアレンジや支援、また豪州海軍艦艇による救出活動を実施したものの、その後もしばらくは沈静化の目途が立たない状況であった。

この未曽有とも言える山火事の発生は、連邦政治にも大きなインパクトを与えている。具体的には、モリソン首相の指導力への批判が惹起(じゃっき)されると共に、今回の大規模な山火事の主因は地球温暖化現象にあるとの認識の下、保守連合政府の「生温い」温暖化対策を厳格化すべき、との圧力が高まりつつある。

モリソン首相への評価の急落

連邦制度を採用する豪州では、自然災害への対応を主管するのは各州政府である。ただ州が主管するとは言え、今回の山火事は前代未聞の規模で、しかも全国に跨(またが)っていることから、国民の一部は、対応活動の中核となり、責任を持つのは連邦政府との見方をしており、むしろ連邦側のリーダーシップ、指導力が一層注視されることとなった。そういった国民の注視を浴びる中で、モリソンは極めて稚拙な政治的ミスを犯している。

それは、昨年の12月の半ばにハワイへ家族休暇旅行に出掛けたことであった。確かに、とりわけ激務の首相には英気を養うための休暇は不可欠である。昨年の5月には連邦選挙も実施されている。選挙勝利の立役者であったモリソンには、堂々と休暇を取る権利もあった。ただ、やはり危機的状況が続くことが明らかであったにもかかわらず、しかも国民に隠そうとしつつ休暇を取ったのは、明白な政治判断ミスであった。結局、旅程を短縮して帰国したモリソンは、その後失地回復とばかりに、一転して能動的な対応姿勢を取りつつある。

例えば、ボランティア消防士への補償措置、災害復興のための連邦機関の創設、被災者や被災零細ビジネス、農民などへの助成、司法調査委員会の設置公約などである。さらにモリソン政府は、今後は各州政府の出動要請を待たずに積極的に支援介入すると述べつつ、救援活動に投入するため、とりあえず3,000人ほどの予備役軍人に強制招集を掛けている。

ただ、やはり遅きに失した感は免れず、深刻なダメージを被(こうむ)ることとなった。モリソンへの評価が相当に毀損(きそん)されたのは、1月13日に公表された、今年初回のニューズポール世論調査から一目瞭然である。例えばリーダーのネット・パフォーマンス調査では(注:「満足度」マイナス「不満足度」)、前回マイナス3パーセントであったモリソン首相への評価が、今回は実にマイナス22パーセントと、急激かつ大幅に悪化している。一方、「好ましい首相」の項目でも、モリソンが前回よりも9パーセント減の39パーセントであったのに対して、アルバニーゼは逆に9パーセント増の43パーンセントと、前回はモリソンの14パーセントリードであったのが、今回はアルバニーゼの4パーセントのリードと、初めて逆転している。

政府地球温暖化政策への圧力

一方、山火事災害は地球温暖化問題に対する国民の関心をますます高め、そしてモリソン政府の温暖化問題への対応ぶりにも影響を与えつつある。要するに、国民の間に温暖化問題と大規模山火事の間には明確な因果関係があるとのパーセプションが一層醸成され、それに伴って、モリソン政府に対し、より積極的な対応策の採用を迫る圧力が高まりつつあるのだ。

保守政府の現在の立ち位置だが、保守連合政権が誕生したのは2013年の9月で、現在までに首相はアボット、ターンブル、そしてモリソンと3人を数える。この内、地球温暖化問題に最も不熱心で、それどころか、かつて「隠れ懐疑派」とまで揶揄(やゆ)されたのがアボットで、一方、労働党並みに熱心であったのはターンブル、そして、その中間とみなされるのが現首相のモリソンである。ただし、地球温暖化問題に関する認識には「温度差」があるにもかかわらず、主として党内政治上の要請から、3政権ともに地球温暖化政策の根幹は同一のものとなっている。すなわち、温暖化対策積極派のターンブルも、不承不承(ふしょうぶしょう)ながらアボットの「直接行動」政策を踏襲し、また「環境よりも経済」という立場を旗幟(きし)鮮明にしてきたモリソン政府の温暖化政策も、既存の「直接行動」の再活用となっているのだ。ただし、クリーン・エネルギー源への国民の関心の高さに鑑み、モリソン政府は同エネルギー源発電のバックアップとして、揚水発電プロジェクトも立ち上げている。

さて、そのモリソンの姿勢も、19年5月の選挙キャンペーンを経て、かなり変化したかに見えた。周知の通り同選挙では、国民の関心の高い地球温暖化/エネルギー(電力)問題が選挙争点の1つとなった。温暖化政策では一貫して積極的であった、ショーテン野党の温室効果ガス次期中期排出量削減目標値は、2030年までに、05年時点での排出量を45パーセント削減するという野心的なもので、一方、与党の同目標値は、26~28パーセントを削減するというものである。温暖化問題はエネルギー(電力)問題とリンケージするものだが、削減目標値の相違に加えて、もともとあった与野党の地球温暖化/エネルギー政策の差がより拡大しつつあったと言える。ところが結果的には、ショーテン野党の野心的な削減目標値等は、むしろ国民の多くを警戒させ、不安に陥れ、その結果、保守連合の番狂わせの勝利に貢献した公算が強い。

ただ、選挙キャンペーンでモリソンが認識したのは、確かに、積極的な温暖化対策のもたらすコストへの国民の懸念はあるものの、国民の多数が温暖化問題に重大な関心を抱いているばかりか、速やかで断固たる行動を求めている、との事実であった。そのため選挙直後のモリソンは、同イシューに俄然前向きな姿勢を見せ始めたのである。それを如実に示したのが、19年5月のモリソン第2次政権の組閣内容であった。具体的には、いったんは分割していたエネルギーと環境(の中の温暖化対策)を再度統合して、「エネルギー兼温室効果ガス排出量削減」の所掌(しょしょう)としたことであった。そのため一部では、モリソン政府が積極策へと舵を切る、との期待も大いに高まったのである。ところが、それから既に半年以上が経過したものの、結局モリソンの所掌の統合化とは、せいぜい政治的宣伝効果を狙ったもの、あるいはマーケティング活動に過ぎなかったことが明らかとなりつつある。

実際に過去半年のモリソンの言動、発言は、現行の政府の対応策は十分な効果を上げており、それが「京都レジーム」下で豪州が貯めた排出量の「貯金」を活用するものであるにもかかわらず、パリ協約に基づく30年の中期削減目標値も間違いなく達成可能と強調するなど、あくまで現状維持を重視するものに過ぎない。しかも、世界のガス排出総量に占める豪州の排出量はわずかに1.3パーセントに過ぎない、との従来の主張、釈明を繰り返すだけのものとなっている。

ところが、今回の前代未聞の山火事は、多くの国民を心底不安に陥れており、それに伴い、今後国民の多数が、全国の各政府に積極的な温暖化対策の採用、実施を迫る可能性が高い。そして上述したように、その際に主導役を果たすべきとされるのは連邦政府である。そういった圧力下で、モリソンが「隠れ懐疑派」のアボットが施行した、要するに「効果の知れている」「直接行動」政策でお茶を濁し続けることができるかについては、大いに疑問があるのだ。

温暖化問題の注目点

温暖化問題については、とりわけ以下の3点に関する、今後の政府の動きが注目される。第1に、温室効果ガス次期中期削減目標値の見直しの可能性である。ただ、温暖化対策では党内がほぼまとまっている労働党とは異なり、同問題に関して保守連合内は依然として分裂気味で(注:自由党の一部や国民党には「隠れ懐疑派」も存在)、一昨年の8月にターンブル首相が失脚したのも、直接にはターンブルの温暖化政策、姿勢に対する党内右派の強い反発が主因であった。そういった中で、削減目標値の上方修正といった、あまりに直接的で「生臭い」変更は、反対派/消極派を著しく刺激するものであり、党内求心力を一挙に弱める恐れのあるものである。従ってモリソンが、今後削減目標値を上方修正させるとは思えない。

第2に、京都議定書レジーム下で豪州が達成した、過剰削減分の算入問題である。豪州は京都議定書レジームの「優等生」と自画自賛してきたが、周知の通り、同レジームは豪州には極めて甘いものであった。例えば、日本の排出ガス削減目標値は基準年である90年の6パーセント減、米国は7パーセント減、EUは8パーセント減、先進国全体の平均では5.2パーセント減とすることが決定されたのだが、豪州の場合は排出量を逆に8パーセントも増加させることが認められた。また唯一豪州だけが、土地開墾などの土地利用の変化の影響を温室効果ガス削減目標値の計算に算入すること、また基準年以降の土地利用の変化によるガスの影響も削減値に算入することが認められた。更に、森林によるガス「吸収」(Sink)の算定方法でも豪州寄りの決定が行われ、しかも豪州が土地の塩害化防止策として実施してきた緑地化措置なども吸収源として認められた。要するに、豪州が過剰削減を達成したとは言っても、大袈裟に自慢できるほどのものではないのだが、この過剰達成分の取り扱いが現在注目されているのだ。

これは、30年の豪州排出量の計算に際し、過去の過剰達成分を含めるか否かという問題である。保守政府は、他の先進国がパリ協約で約束した削減目標値の達成に四苦八苦している中、豪州は目標値達成に自信があると嘯(うそぶ)いているが、それはあくまで上記過剰達成分を加味した上のものである。こういった諸事情を勘案すれば、積極策採用の圧力に晒されているモリソン政府が、この過剰分算入を放棄する可能性はあり得るように思われる。算入放棄は、事実上削減目標値を上昇させることに他ならない。

最後に、第3の注目点は、モリソン政府の具体的な温暖化政策の動向である。政策面での圧力にモリソンがいかに反応するかを予想するのは困難だが、ただ少なくとも言えることは、モリソンが市場/価格メカニズムを通じた対策、すなわち、温室効果ガス排出権取引き制度(ETS)や炭素税を採用する可能性は皆無であることだ。ちなみに、上記「直接行動」は「報償」を通じて、温室効果ガスの削減インセンティブを高めるもので、これに対してETSは、いわば「制裁」を通じて削減インセンティブを高めるものである。ただし、現状維持の「直接行動」だけで、モリソンが今後国民を納得させ得るかについては、大いに疑問がある。

結局、政府としては、「直接行動」内のいわゆる「セイフガード・メカニズム」を厳格化させるか、先日のターンブル前首相の提言に従って、労働党も前向きな「全国エネルギー保証」(NEG)政策の採用を再検討する必要があるかもしれない(注:ただし現在のところ、モリソンはNEG採用の可能性を否定)。ただ、モリソン政府の将来の具体的政策はともかくとして、目指す政策路線、強調点については、政府も既に明らかにしつつある。それは、温暖化現象の軽減、すなわち技術の活用を通じて引き続き排出量の削減努力を追求するものの、併せて温暖化現象に対する適用力を高めるというものである。実はこの「技術」の強調と、「適用力強化」の強調は、これまでの保守政府の姿勢にはあまり観察されなかったものである。