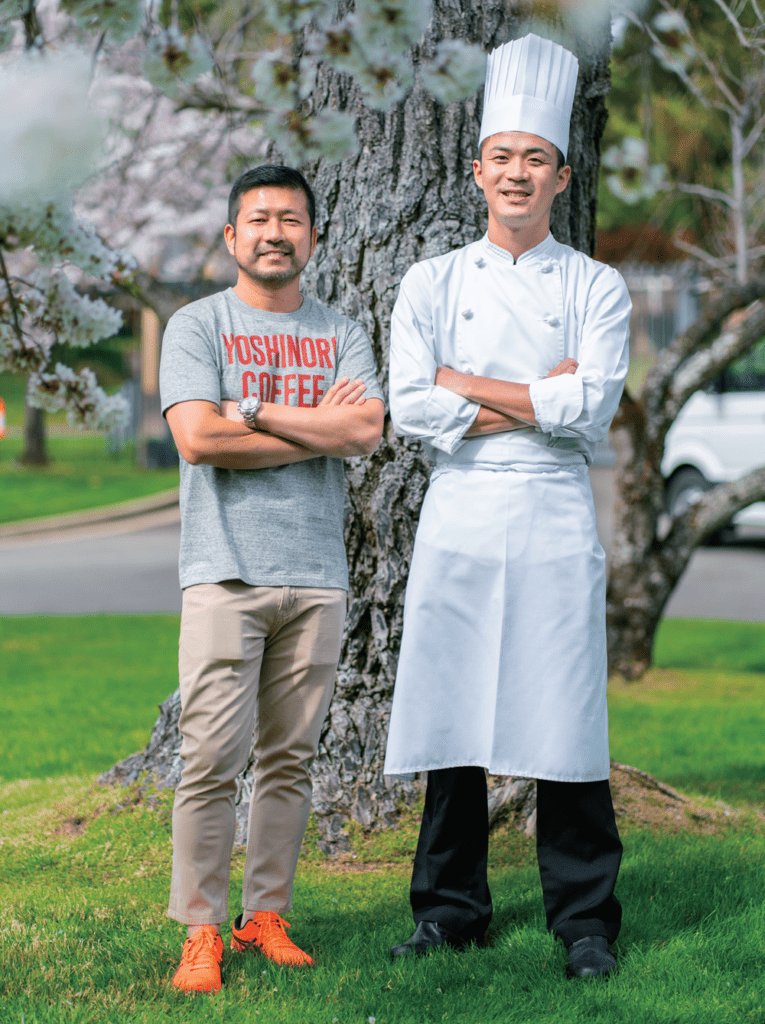

日系のクロス・カルチャー·マーケティング会社doq®の創業者として数々のビジネス・シーンで活躍、現在は日豪プレスのチェア・パーソンも務める作野善教が、日豪関係のキー・パーソンとビジネスをテーマに対談を行う本連載。今回は、在オーストラリア日本国大使館で公邸料理人を務める小形禎之氏にご登場願った。

(撮影:Angela Elgiva、監修:馬場一哉)

PROFILE

作野善教(さくのよしのり)

doq®創業者・グループ·マネージング・ディレクター。米国広告代理店レオバーネットでAPAC及び欧米市場での経験を経て、2009年にdoq®を設立。NSW大学AGSMでMBA、Hyper Island SingaporeでDigital Media Managementの修士号を取得。移民創業者を称える「エスニック·ビジネスアワード」ファイナリスト、2021年NSW州エキスポート・アワード・クリエティブ産業部門最優秀企業賞を獲得

PROFILE

小形禎之(おがたさだゆき)

在オーストラリア日本国大使館・公邸料理人。佐賀県立唐津南高校卒業後、2014 年4月にセルリアンタワー東急ホテルに入社。総料理長・福田順彦氏に師事。1年間のベーカリー勤務を経て、メイン・キッチンでの宴会や婚礼の調理、その後ガーデン・キッチン「かるめら」にて経験を積む。2020年末より現職。「マイユ料理コンクール2019」金賞。「第一1回エスコフィエヤングシェフコンクール」入賞

作野:現在、キャンベラの日本大使館公邸料理人として活躍する小形さんですが、そもそも料理の世界でプロを目指したいと思われたきっかけは何だったのでしょう。

小形:最初の記憶は幼稚園生の頃にさかのぼります。うちは両親共に教師だったのですが、母が夜勤の時には1つ上の姉と家事を分担していました。姉が洗濯をするのであれば私が料理を作るなど当番制でやっていたのですが、ある日、母親が忙しかった際に「これでお弁当を買ってね」ということでお金だけ置かれていたことがあって、自分で買い物をしておでんを作ってみたんです。すると母親に「めっちゃおいしかった」と褒められて。自分が作った料理を喜んで食べてもらえたことがとてもうれしくて、それをきっかけに将来料理人をやりたいなと思うようになりました。その思いは高校を卒業し、進路を決めるまで一度も揺らぐことがありませんでした。

作野:物心ついた時から料理を作り、奉仕する喜びを理解し料理人になりたいと思われた。その思いは変わらず、今に至っているわけですね。

小形:ええ、だから僕にとって料理は天職だと思っています。

作野:日本での料理人としてキャリア形成において苦労されたことはございましたか。

小形:もちろん料理に自信はあったのですが、高校卒業後東急ホテルへと入社した際は、すぐに出鼻をくじかれました。フレンチでは、食材をフランス語で呼ぶのですが最初はそれが全く分かりませんでした。また、フレンチの「型」を知らなかったので、食材の扱い1つとっても苦労しました。また、料理以外に苦労したのは、社会人としての常識的な側面の欠如です。加えて、プロの料理人の世界では、先輩には口答えをしてはいけないですし、かなり厳しく仕込まれました。ストレスが溜まって体調を崩したこともありましたが、キャリアが上がり、自分にも後輩ができていく中で、先輩に厳しく社会のノウハウを叩き込まれたことを良かったと思えるようになりました。それが今も、自分の血肉になっていると実感しています。

作野:日本で7年ほど鍛え上げられた後、若くして公邸料理人という大役に抜擢、オーストラリアに来られたわけですね。

小形:ええ、料理長からの推薦という形で話を頂いたのですが、コンクールでの優勝など、ちょうど経験に実績が伴ってきた時期でした。以前、1人の先輩がワシントンに公邸料理人として行かれていたことも聞いていたので、そういった仕事の存在は知っていましたが、実際、自分に声が掛かった時はかなりびっくりしました。

作野:料理長の推薦を受けるほど、組織の中でも際立ったポテンシャルを持たれていたということですね。オーストラリアにお越しになられて、改めて気付かれた日本との違い、また日本で経験しておいて良かった点などあれば、お聞かせ願えますか。

小形:食文化の違いはもちろんですが、グルテン・フリーやビーガンなど、体質や食の嗜好に応じた多様なリクエストがある点は大きな違いだと感じました。日本でやっておいて良かったと思うことは、料理長の指導の元、しっかりとしたベースを身に付けることができていた点に尽きると思います。それがなければ、オーストラリアの方々のさまざまなニーズに合わせて新しいものを作るチャレンジにトライできないからです。

作野:基礎をしっかりと叩き込まれたおかげで、応用を効かせられているわけですね。

小形:そう思います。元々フレンチの料理人なので、日本食は覚えたてで大きいことは言えませんが、常に探究心を持って仕事に取り組んでいるので、初めて作る料理でも回数を重ねるごとに料理の質は上がって来ていると感じます。

作野:なるほど。オーストラリアの食文化に触れている中で、特に驚かれたこと、感動したことなどはございましたか。

小形:やはり移民国家なので、日本に比べて本当にさまざまな国籍の料理がありますよね。そのレパートリーの多さはとても魅力的だと思いますし、日本ではあまりニーズのない、あるいは見掛けない食材などがスーパーに並んでいるのも面白いです。こんな食材があるんだと感動しましたね。

「おいしい」、その言葉を励みに

作野:小形さんが、公邸料理人として最もやりがいを感じるのはどのような瞬間ですか。

小形:僕の料理の原点でもあるのですが、やはりゲストの方々の喜びを感じられる時ですね。僕は毎回「絶対これおいしいから食べてください」という気持ちで料理を提供させて頂いているので、お見送りの際に「おいしかった」「Good meal だった」と言われると本当にうれしいです。握手を求められたり、たまに「サインを下さい」なんておっしゃるゲストもいらっしゃって励みになります。そして中でも一番うれしかったのは、ある政府要人から後日、直筆の手紙が届いたことでした。「パーフェクトですばらしい夜だった」という内容でしたが、それを読んだ時に「頑張って作って本当に良かった。自分の味は間違っていなかったのだな」と再確認できたし、本当にうれしかったです。

作野:先ほど料理の世界でプロを目指されたきっかけとしてお母さまに褒められたことを挙げておられましたが、公邸料理人という非常に難しいチャレンジをされている中でも、根本的には「おいしいと言って頂くこと」にやりがいを感じるのは変わらないのですね。

小形:ええ、そのエスプリは変わらないです。

作野:一方で公邸料理人として苦労されたことにはどのようなものがありましたか。

小形:苦労したのはやはり赴任直後でした。オーストラリアの有名な食材、人気のある食材、調味料全てが分からない状態だったので、最初は自転車でキャンベラ中を駆け回って食材を見ながら、食材の調達、ルートの確立に尽力しました。

作野:食材のリサーチなどで苦労された分、小形さんの料理は和洋折衷など、いつも独創性に富んでいると感じます。

小形:ありがとうございます。最近では、ラム肉をベジマイトでマリネし、ソースにユーカリの香りのするフレーバーを入れたのですが、オーストラリア人のゲストに「ベジマイト使ってくれたの? ありがとう」と声を掛けて頂きました。実は調理場には、マジックミラーになっている小窓があってそこからゲストを見ることができるのですが、どのような年齢層でどのような表情で会話をされているかなどを観察しながら「この人にはこういう味付けが良いだろう」など想像して味を付けるようにしています。

作野:面白いですね。私はマーケティングのキャリアを20年以上積んできているのですが、お話を伺っていると、共通点を感じます。お客さまが何に価値を感じてくれるのかをきちんと理解しないことは、何をしても喜んで頂けないし、お金なんて払ってもらえない。価値があると思って頂けるものをしっかりと理解し、その価値にコミットするサービス、あるいはプロダクトを提供することで私の仕事も成り立っています。公邸料理人の小形さんのお話にはマーケティングに通じるものがあると思います。小形さんのお仕事は、それこそ国家レベルの要人に対して料理を提供されるというものですが、プレッシャーなどはございますか。

小形:大使から、政府関係者の間で料理の評価が高まっていて「次はいつ呼んでくれる?」という声が続々と届いていると聞き、恐ろしいなと思いました(笑)。評価を頂き始めているからこそ、常に自分にプレッシャーを与えなければならないですし、この仕事の責任の重みを再認識させられています。

作野:料理人の世界において、オーストラリアが日本から学べること、あるいは日本からオーストラリアが学べること、両国がそれぞれ学べるポイントがあればぜひお考えをお聞かせください。

小形:オーストラリアからは考え方の柔軟性を学べます。日本食とのフュージョン料理を出すようなレストランも多くあって「え?」と思わされることもありますが、中には奇抜ながら面白い発想の料理を出す店もありますよね。そのあたりの柔軟な発想はオーストラリアから学べる点だと思います。ただ、一方で柔軟な発想を実現に移す際には、やはり「型」を知っておく必要はあると思うんです。「型」を知らなければ「型破り」もできない。ですから、オーストラリア人が日本から学ぶべき点は、しっかりとした料理のベースだと思います。日本食に限らず、フレンチ、中華、あらゆる「型」を知った上で初めて柔軟な発想も生かせるのではないかと思います。

作野:なるほど。だからこそ小形さんの料理にはいつも強い思いとメッセージを感じるのだなと納得しました。気持ちに届く料理と出合う体験は、なかなかできるものではありません。強い気持ちと魂、そして「型」を持ってお仕事をされているからこそ成し得るものだと思います。

「料理は恋愛と似ている」

作野:在任中、達成されたい目標などはありますか。

小形:言葉は少し悪いかもしれませんが「周りにある他国の大使館の料理人」を凌駕し、「日本の大使館が一番おいしい」という評価を得たいと考えています。そのために、もう1段階ギアを上げたかったので、先日日本に帰国した際は10日間ほど集中的に修行をしました。更に東京の最新の料理に関してもアップデートして参りました。それらが更なる起爆剤になるのではないかと思っています。

作野:公邸料理人としての任期終了後、新たに挑戦されたいことはありますか。

小形:任期中に吸収した食文化や食材などの知識をしっかりと日本に持ち帰り、還元しなければならないと思いますし、後輩の指導や育成にも生かしていければと考えています。その過程の中で新たな挑戦が見えてくるかと思いますが、しっかりとキャリアを積んだ上でもう一度オーストラリアに挑戦したいなと考えています。

作野:シドニーで小形さんの「おまかせコース」が食べられる日を楽しみにしております。さて、最後の質問になりますが小形さんにとって料理とは何でしょう?

小形:これを言うと引く人もいるかもしれませんが、僕は、料理は恋人だと思っているんです。せっかく作ってもうまくいかず気持ちが沈んだり、「おいしかったよ」って言ってもらえてモチベーションがぐんと上がったり。その浮き沈みの感じは恋愛と似ているなと思います。

作野:若い小形さんならではの回答、私は好きです。私のようないい年の既婚者が言ってしまう若干意味合いが変わってきてしまうかもしれませんが(笑)

小形:いえいえ(笑)。いずれにしても大切なのは愛情ですよね。だから料理をする時は平常心でなければだめなんです。怒ると塩味が強くなりますから。ショウ・マスト・ゴー・オンじゃないですが、どんな時もショーマンでなければならないと思っています。

作野:私は年齢で人は判断しない方なのですが、小形さんのように20代半ばでここまで真剣に仕事に向き合っている人に出会う機会はなかなかないように思います。

小形:今の時代、「働き方改革」とか「パワハラ」とか、職場で一生懸命頑張ろうとするとそういったキーワードに遭遇しますが、僕は最終的には自分がどこまで行きたいのか、自分が何になりたいのか、そのために何が必要かを考えるようにしています。たとえ、そうとう厳しい職場であっても、それが必ずためになるのであれば挑戦心は消えませんよね。僕は公邸料理人としては、周りが追いつけないところまでいきたいと考えています。評価を頂けるようになってきてはいますが、その良い評価に甘んじることなく、これからも探究心持って挑戦し続けたいと思います。

作野:本日はありがとうございました。

(9月8日、オンラインで。撮影は9月23日、大使公邸で)